Narrar la desaparición, narrar el cadáver

Un día desaparece Santiago Maldonado, en pleno operativo represivo de Gendarmería. Durante más de un mes y medio el gobierno y sus medios aliados desarrollan hipótesis delirantes cocinadas en el fuego lento –lentísimo– de las cloacas de inteligencia, que lograron ubicar a una de sus agentes más dedicadas en el Ministerio de Seguridad. Surfeando en una ola de legitimidad que se parece mucho al traje blindado de Superman, los funcionarios más importantes de la Alianza Cambiemos reproducen teorías cínicas, tratan con llamativa crueldad a una familia que busca desesperadamente a uno de sus hijos, sin que todo eso les haga un mínimo rayón a su batimóvil electoral.

79 días después, aparece un cuerpo en el Río Chubut, en circunstancias extrañísimas (río arriba, a 300 metros de donde había sido la represión, sale a la luz que el gobierno siempre supo que Maldonado había estado allí), y la sensación es certera: algo huele muy a podrido en Argentina. Hay un pestilente aroma familiar entre este gobierno y los Ray Ban más oscuros y siniestros de nuestra historia reciente.

En el medio, amenazas de bomba a granel en colegios de la Ciudad Autónoma y en el Gran Buenos Aires. Donde, apenas días después, se va a jugar buena parte del destino electoral.

Y Elisa Carrió, abonada de décadas del politiksystem argentino y pieza mediática fundamental del gobierno lanza, primero, que “existe un 20% de posibilidades de que Maldonado esté en Chile” y, ante el hallazgo de un cuerpo en los fríos del sur, que “es como Walt Disney”, para luego sonreír. Y la encierran en el sótano junto con Esteban Bullrich a vigilar una abeja, porque aparentemente resultó demasiado hasta para los stándares de cinismo de los ideológos oficiales de campaña. Los principales candidatos de los distritos electorales fuertes de Cambiemos, escondidos.

Interpretar las narrativas, forjar otras

Las leyes educativas y los diseños curriculares nos prescriben, sin ambigüedades, algunos de los valores esenciales que los docentes tenemos que trabajar en clase: la democracia como forma de participación y como forma de vida, y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Pero claro, una coyuntura donde ambos conceptos son vejados a plena luz del día abre una serie de interrogantes acerca de este trabajo.

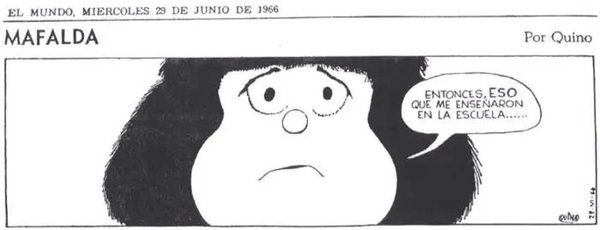

No tiene sentido explicar la democracia y los Derechos Humanos, en la escuela, desde una perspectiva teórica. No se puede entender la democracia desde un párrafo en el pizarrón, manual o fotocopia, ni los DDHH a partir de su enumeración. Hay que explicar la sacralidad –la (falsa) universalidad– del derecho a la vida, a la libertad, al juicio previo. Hay que introducir la pureza de la teoría en el barro fecal de la realidad argentina. Hay que vacunar la foto de Patricia Bullrich –entregadora de Montoneros, socia de Galimberti, Ministra de Trabajo de la Alianza, lazo entre la SIDE y Alberto Nisman, Ministra de Seguridad– con Tocqueville y O’Donnell. Imposible.

Enseñar la democracia implica, necesariamente, ponerle palabras a la barbarie de Bullrich, Carrió, el cadáver, la desaparición forzada. Enseñar los Derechos Humanos implica emparentar esas banalizaciones con hechos de la historia reciente que desembocaron en la dictadura más sangrienta de la historia argentina y que dejó 30.000 desaparecidos.

Esto tiene una justificación pedagógica clara: las ciencias sociales, y la formación ética y ciudadana, no pueden trabajarse desde lo conceptual sino a través de estudios de caso o situaciones dilemáticas (donde los alumnos deben realizar una elección ante un problema moral). Lo conceptual puro, aislado, en una cámara de vacío, no es suficiente para que los pibes aprendan en el aula de los niveles primario y medio. Tal vez tampoco lo es en el nivel superior, pero allí se apuesta a que las relaciones entre teoría y realidad surjan de manera más espontánea.

Sólo desde el anclaje con lo real los pibes podrán hacer preguntas más complejas que las que trae la perplejidad o la sobreinformación.

En las últimas semanas ya tuvimos incontables escenas de los pibes preguntando por Santiago Maldonado. Se declaró, mediáticamente, una guerra en contra de la palabra, de la pregunta. Se nos demonizó a los docentes por tomar las preguntas de los alumnos sobre la realidad inmediata –ardiente– como materia prima para nuestras clases.

Pero es eso, precisamente, lo que los docentes debemos hacer. Habilitar la pregunta, ensayar la palabra.

Macartismo 2.0

A los docentes nos corren por derecha en las redes sociales cuando contamos experiencias de trabajo. Se nos acusa de adoctrinar, esa imputación tan cara a quienes sólo conocen el mundo a través de la sospecha ideológica. Una omisión de la Mazorca en un trabajo práctico sobre Juan Manuel de Rosas, una no explicitación en un pizarrón acerca del patrocinio de la URSS sobre las guerrillas latinoamericanas en la década del 60, llevan inmediatamente a la Roma donde nos prenden fuego a los docentes: queremos adoctrinar. Queremos que salgan chicos que calquen nuestra forma de pensar, como en The Wall. Clones de nuestras atroces miserias stalinista/trotskista/guevaristas.

La falacia del adoctrinamiento se para sobre dos patas:

En la primera, los alumnos son tábulas rasas acríticas que no traen preconceptos desde sus casas. Esa falacia desconoce –o no se hace cargo– de la socialización primaria familiar y comunitaria. Son ustedes, papis y mamis, quienes educan a sus hijos en el qué pensar. Sobre Cristina, sobre Macri, sobre Maldonado, sobre Susana, Marcelo y Mirtha. Ellos entran al aula hablando de “negros de mierda” y banalizando la represión estatal. Son ellos los que no entienden qué sentido tiene prohibir la pena de muerte si “te matan por un celular”.

Eso no se lo enseñamos en la escuela, papis y mamis, esos embriones monstruosos los plantaron ustedes.

La segunda pata presupone que en la escuela enseñamos saberes neutrales en una cámara de vacío, y que los chicos entran todos con la misma base de conocimientos y el mismo nivel de contaminación discursiva, que en la escuela es silenciado como quien baja voluntariamente el volumen. Entonces, en esa fantasía aséptica “no se habla de política”, porque los pibes no tienen preguntas para hacer y la escuela no debe decir nada al respecto. Pues bien, papis y mamis: la ley nos exige trabajar con la comprensión de la realidad. Más aún: nos exige “formar sujetos críticos”. Esto no significa entrenarlos para ser pioneros de la revolución cubana, sino a desconfiar de los discursos hegemónicos. Un sujeto crítico no es alguien que rebate una verdad con otra, sino aquel que hace preguntas que revelan las grietas de lo que parece monolítico.

Tal vez los papis y mamis criados en golpes de Estado y democracias frágiles desconfían de las preguntas que puede hacer una adolescente. Porque tal vez ellos mismos les niegan explicaciones complejas en casa y temen que en la escuela algún docente incentive esa palabra, ese cuestionamiento. Tal vez temen estar despidiendo una blanca palomita en la puerta de la escuela, y recibir al Che Guevara para merendar, fusil en mano. Tranquilos: no va a suceder. La blanca palomita –que nunca es tal– no se transformará en el Che Guevara en la escuela. Sí lo hará si nadie se ofrece a explicarle humildemente la complejidad de lo real y, en consecuencia, se pone a buscar verdades cerradas. Porque el que busca verdades cerradas, dogmáticas, las encuentra fácil. Hay para todos los públicos, hay una sobresaturación de ellas en las góndolas de la ideología premasticada.

La utopía

Decía: los docentes tenemos que educar en democracia y el respeto a los Derechos Humanos. ¿Cómo hacerlo en medio de un clima enrarecido? ¿Cómo explicarle a los alumnos el entramado, el Frankenstein que fue encastrando la democracia argentina con cachos de la SIDE, de la justicia federal, del financiamiento externo y de políticos inescrupulosos? ¿Cómo devolverles la confianza en un sistema institucional carcomido por el cáncer de las cloacas? ¿Cómo hacerlo sin banalizar las virtudes de esa democracia liberal, que parecieron tener algo de su pico en algunos momentos del alfonsinismo, o en alguna parte de los 2000?

Hay que mostrar indignación. Hay que señalar la irresponsabilidad de las declaraciones de Carrió sobre Walt Disney en medio de la desesperación de una familia y el reclamo de una sociedad. Hay que narrar y narrar. Juntos, tenemos que narrar. Indignados, tenemos que narrar. Furiosos.

Organizados.

Alguna vez entendí que los pibes aprenden más de lo que hacemos de lo que decimos los docentes. Que registran, mucho más que los contenidos, nuestras angustias, alegrías y pasiones. Registran el respeto intelectual y el afecto apropiadamente enmarcado.

Desde ahí hay que defender la democracia y los Derechos Humanos en el aula. Apasionadamente, respetuosamente, escuchando las preguntas, desplazando todo lo que se pueda nuestras valoraciones personales. Démosles a los pibes la posibilidad de discutir con altura. Creemos un clima de trabajo en el aula donde dialoguen los contenidos curriculares y la desgracia de la cotidianeidad, donde siempre haya lugar para que los chicos ensayen sus formas de explicar la realidad.

Reblogueó esto en Mi manual para Nivel Inicial.

Me gustaMe gusta